La procéduralisation du droit des catastrophes naturelles (PROCATA)

Poster réalisé par Mme Ameni CHERIF

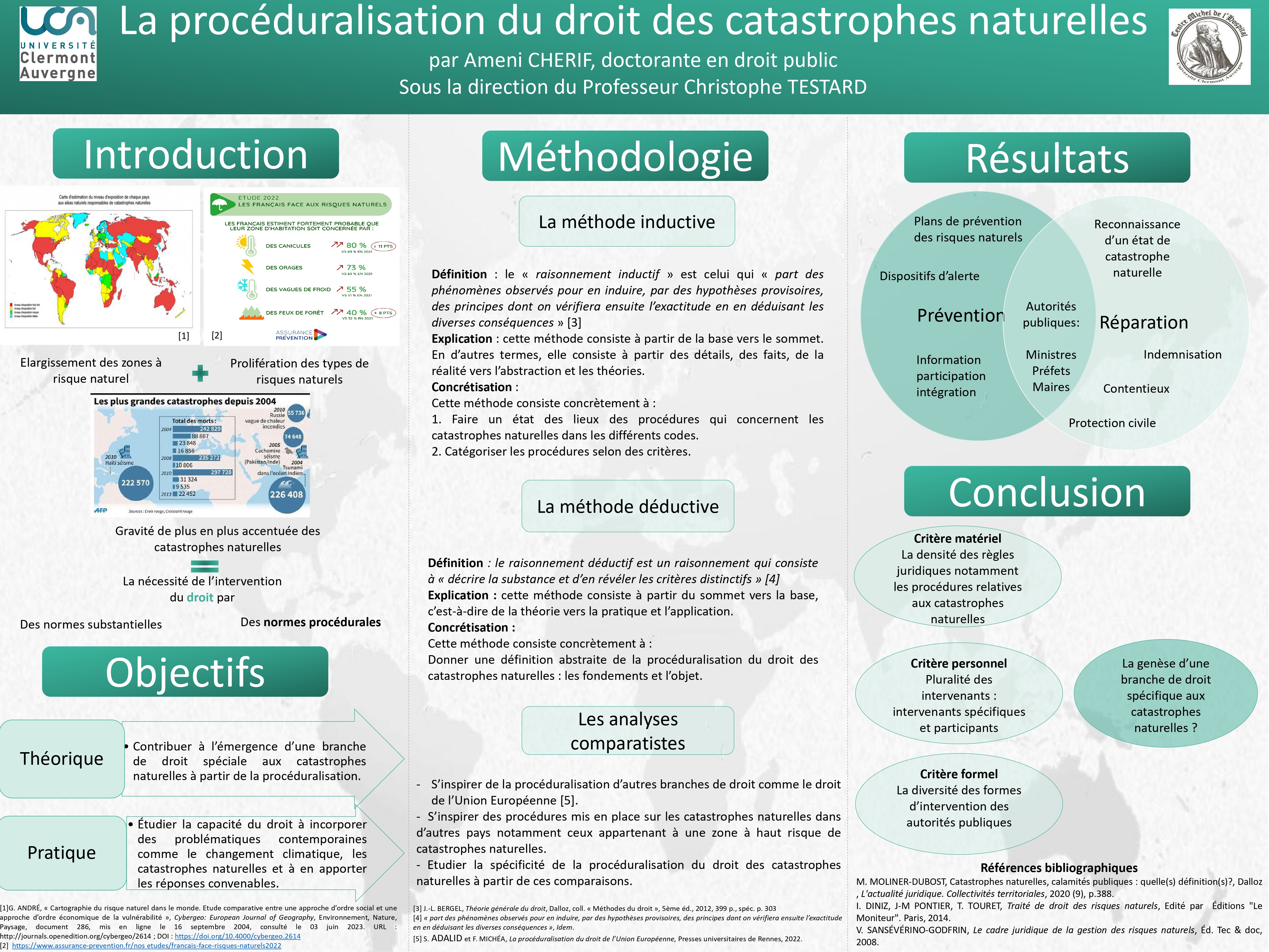

La première semaine de novembre 2021, plusieurs villes de la côte méditerranéenne française (Marseille, Cannes…) ont réalisé des exercices « alerte tsunami », mobilisant de nombreux acteurs du côté des pouvoirs publics mais aussi, et surtout, les populations. Les médias locaux relayant l’événement ont tous soulevé le fait qu’aucune catastrophe naturelle n’avait pourtant eu lieu sur la Côte d’Azur. Frontalement, la question générale posée est bien celle de l’utilité de cette réponse ; en creux, une autre interrogation, fondamentale, est offerte au juriste : celle de la possibilité même d’un encadrement juridique de cette réponse aux catastrophes naturelles et ses effets concrets.

Le droit est en effet une réponse à la fois ambiguë et polymorphe aux catastrophes naturelles : ambiguë, car en tant qu’instrument, il donne l’impression d’une maîtrise de l’homme sur des phénomènes qui lui échappent en réalité largement ; polymorphe, car il permet aussi bien de prévenir, de réagir que de réparer. De ce point de vue, il répond en grande partie ou donne l’illusion d’une réponse aux angoisses de la Modernité et de nos sociétés. Les catastrophes naturelles sont ainsi pleinement saisies par le droit, à travers l’appréhension des risques naturels, que sont les avalanches, les canicules, les cyclones, les éruptions volcaniques, les feux, les inondations, les mouvements de terrains ou encore les tsunamis.

Que la portée de cet encadrement soit efficace ou non, l’une des manifestations majeures de ce phénomène tient à ce que les pouvoirs publics ont multiplié les procédures formelles de gestion des catastrophes naturelles. Le code de l’environnement, le code de l’urbanisme, le code des assurances, le code de la construction et de l’habitation, etc, en offrent des exemples multiples, dispersés et d’actualité. Nombre de propriétaires sur la façade atlantique font par exemple actuellement l’expérience d’une procédure d’expropriations d’utilité publique, en raison des risques naturels auxquels sont exposées leurs propriétés, en l’occurrence l’érosion du littoral liée à la montée des eaux. Plus généralement, tout propriétaire dans une zone exposée à un risque naturel a eu le bonheur sinon de participer du moins de recevoir dans sa boite aux lettres le plan de prévention des risques naturels applicable sur le territoire concerné.

Les exemples quotidiens de l’incidence de ces procédures sur les individus ne manquent ainsi pas et une analyse globale de celles-ci et de leur portée mérite d’être menée. C’est cette réflexion qu’entend mener à bien la thèse de doctorat en droit public conduite par Mme Ameni CHERIF, sur le thème de « La procéduralisation du droit des catastrophes naturelles », débutée en novembre 2022.

Christophe TESTARD – CMH